| 10 | La globalizzazione e il Vietnam di oggi |

Abbiamo visto al capitolo 7 i gravi problemi economici creati dalle riforme in senso collettivistico che hanno ridotto non solo le condizioni di vita delle persone, ma anche le possibilità di un recupero. Il fallimento di tutte le riforme in senso esclusivamente comunista dal “Comunismo di guerra” di Lenin alla “Rivoluzione culturale” di Mao aveva mostrato l’inconciliabilità tra sviluppo e politiche collettivistiche. Solo Stalin era riuscito in qualche modo a realizzare una certa crescita, ma il prezzo pagato fu indicibile: genocidio ucraino, distruzione dell’ambiente, il Paese ridotto a una prigione con migliaia di gulag e milioni di lavoratori trasformati in schiavi.

Dalla fine degli anni 70 fino ai primi anni 90 il Vietnam fu membro del Comecon, il Consiglio di mutua assistenza economica che univa i paesi del blocco socialista, e rimase estremamente dipendente in ambito economico e commerciale dall’Unione Sovietica e dai suoi paesi alleati. Gli aiuti provenienti dal blocco comunista dell’Europa Orientale non potevano risollevare il Paese da una politica economica fallimentare ed era questa che doveva cambiare.

Il Vietnam, come era successo agli altri Paesi comunisti, non poteva sfuggire a questa logica. E come Lenin aveva dovuto varare la NEP, la Nuova Politica Economia, con cui autorizzava una certa presenza dei privati, così fu anche in Vietnam con le Riforme del 1986.

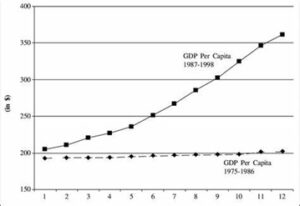

Per capire come i cambiamenti in senso capitalistico apportarono enormi benefici basta vedere l’evoluzione del Prodotto Lordo illustrato nel seguente grafico.

Dal 1975 al 1986 il GDP (Gross Domestic Product, il Prodotto Interno Lordo) per persona era rimasto sostanzialmente invariabile, mentre negli 11 anni successivi esso è quasi raddoppiato. Il Paese stava meglio e le condizioni di vita degli individui erano notevolmente migliorate.

L’obbiettivo delle riforme, Doi Moi (rinnovamento) era quello di creare una “economia socialista orientata al mercato”. Con esse si apriva al mercato, si permetteva la nascita di imprese private, si creavano strutture tipiche di un’economia capitalistica, come la Borsa Valori.

L’avvio delle riforme non fu facile perché la vecchia guardia preferiva il rispetto dell’ideologia e non si interessava alle condizioni reali della popolazione: la lotta tra riformisti e conservatori all’interno del Partito comunista si ebbe già nei primi anni’80 e continuò negli anni successivi, con i riformisti che ottennero gradualmente il controllo, facilitando anche una prima riforma di prezzi, salari e politica monetaria all’Ottavo Plenum del partito tenutosi nel 1985. Ad accelerare il fenomeno riformatore contribuì certamente la morte nel luglio 1986 del Segretario generale del partito Lê Duẩn, uno dei falchi della guerra totale per il trionfo del comunismo, mentre anche l’URSS e la Cina si stavano muovendo verso una politica riformatrice.

Nel 1980 il Vietnam era uno dei paesi più poveri del mondo.

Nel 1985-1986 ha vissuto un periodo di recessione, in particolare a causa di una riforma monetaria che ha portato a un’inflazione molto elevata, disordini economici e malcontento sociale.

il Farm Act del 1987 segnò la fine dell’agricoltura di tipo comunista, basata sulla collettivizzazione e pianificazione.

Furono autorizzati gli investimenti stranieri in modo molto liberale e questi aumentarono significativamente dopo il ritiro dalla Cambogia nel 1989, che permise la fine dell’isolamento diplomatico del Vietnam. I primi paesi a investire in Vietnam furono il Giappone, Singapore e Hong Kong, ma ben presto anche gli americani tornarono in modo massiccio. Anche gli esuli che nei vari anni avevano abbandonato il Paese furono invitati a rientrare dando il loro contributo alla ripresa dell’economia, mentre il peso dello Stato e i privilegi dei funzionari pubblici diminuivano in modo sempre più forte: nel 1992 ben 2000 imprese statali vengono chiuse.

Il crescente inserimento del Paese nell’economia internazionale sempre più globalizzata favorisce il decollo economico e il FMI riprende a finanziare lo sviluppo, mentre a metà degli anni ’90 inizia il boom turistico che continua ancora oggi (nel 2016 ha toccato i 10 milioni di presenze annue e nel 2019 ha raggiunto i 18 milioni).

La liberalizzazione economica, tuttavia, non andò di pari passo con l’aumento delle libertà politiche, e il ruolo del Partito Comunista rimane fondamentale, soprattutto nel controllo delle opinioni e nella limitazione della libertà di stampa. Nonostante ciò, si assiste a un rilancio della pratica religiosa: come è successo anche in Russia dopo il crollo del Comunismo l’ateismo di Stato non intacca la fede delle persone che riprende intatta dal punto in cui era stata interrotta.

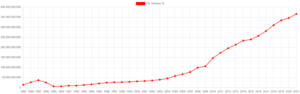

L’inserimento nel mercato mondiale porta il Vietnam a risentire delle diverse fasi che lo caratterizzano, così subirà gli effetti della crisi dei Paesi asiatici del 1997, ma ben presto si riprenderà procedendo a una crescita sempre più sostenuta, confermando la scelta di una “economia socialista di mercato” e la coabitazione tra liberalizzazione economica e regime politico autoritario.

QUALCHE DATO

Secondo gli indicatori di sviluppo della Banca Mondiale (World development indicators), il tasso medio di crescita del PIL in Vietnam, nel periodo di ventisette anni compreso tra il 1986 e il 2013, ha raggiunto l’impressionante media del 6,53%, significativamente superiore all’equivalente tasso del mondo (2,74%), dei paesi a basso reddito (3,99%), ma anche di quelli a reddito medio (4,67).

L’economia del Vietnam è oggi una delle economie a più rapida crescita nel mondo; lo stato asiatico, infatti ha prodotto nel 2017 un PIL di 648 miliardi di dollari americani a parità di potere d’acquisto e di 220 miliardi in termini nominali al 2017. Secondo i dati del 2017, l’agricoltura ha prodotto il 40% del PIL, l’industria il 25,7% e il terziario il 34%. È stata inoltre abbattuta la disoccupazione, che nel 2016 era pari al 2,2%; il reddito pro capite del paese nel 2017 è stato stimato in 6.900 dollari (pensare che nel 1984 era tra i 200 e i 300 dollari). Dal 2000 il paese sta registrando una rapida crescita economica e sociale; la crescita del PIL su base annua per quasi due decenni si è assestata a livelli tra il 7% e l’8% e ha permesso l’abbattimento della povertà e l’aumento dei salari.

Per capire il ruolo che oggi ha il Vietnam nell’economia mondiale riporto alcuni dati, lasciando a una consultazione completa su fao.org.

Il Vietnam è il principale produttore mondiale di anacardi,

2° produttore mondiale di caffè, dietro solo al Brasile,

3° produttore mondiale di gomma naturale,

5° produttore mondiale di riso e maiale,

6° produttore mondiale di cocco e tè,

7° produttore mondiale di manioca.

Anche la produzione industriale si è attestata su un livello tecnologicamente avanzato, usufruendo del contributo di importanti multinazionali. Molte grandi imprese dell’elettronica (es. Samsung e LG) hanno trasferito una gran parte della produzione in Vietnam. È nata anche una grossa azienda nazionale di automobili di cui i vietnamiti sono molto orgogliosi: si tratta della Vietnam Industria automobilistica.

Anche il settore terziario si è sviluppato con un sistema bancario modernizzato e sempre più connesso con la finanza mondiale.

Queste riflessioni hanno preso lo spunto da un viaggio in Vietnam da Hanoi a Saigon passando per Hue, Hoi An, My Son, Da Nang, Nha Trang. Una vacanza con le persone a me più care, mia moglie e mia figlia. Era la prima volta e, pur sapendo dei cambiamenti degli ultimi decenni, la percezione è stata piacevole e significativa. Rispetto ad altri paesi il Vietnam aveva un senso particolare per me, dal momento che le lotte in Europa contro la Guerra in Vietnam hanno fatto parte della mia adolescenza e della mia formazione. In tal senso ho vissuto dall’esterno gli avvenimenti che hanno coinvolto quel Paese anno dopo anno, portandomi ad una malinconica disillusione che è stato possibile metabolizzare grazie allo studio della storia sempre più ampio e approfondito. D’altra parte, stavo per diventare un Docente di Storia (e Letteratura) negli Istituti Superiori e dunque la conoscenza doveva avere la capacità di interagire con le emozioni e i sentimenti. Lo studio della Storia si ampliava e si nutriva di approcci differenti, mentre entravo in contatto con il Pensiero Complesso che avrebbe proceduto a una mia ulteriore formazione e conformazione.

L’occasione generata dal viaggio, fatto esclusivamente per vivere una vacanza in un territorio sconosciuto, mi ha necessariamente coinvolto più di altri viaggi: conosco abbastanza i paesi dell’Estremo Oriente, dalla Thailandia, all’Indonesia, alla Corea del Sud, al Giappone e alla Cina, ma quei viaggi non hanno avuto lo stesso impatto. Il Vietnam mi ha obbligato a un approfondimento che ha coinvolto le emozioni, i sentimenti e il pensiero, secondo quanto espresso nel libro recentemente pubblicato: WITHIN THE NETWORK OF THE MIND: EMOTIONS, FEELINGS, THOUGHT (appendix on aesthetics: impossibility of a horizon).

Ho potuto usare il Vietnam per mettere in evidenza un metodo di approccio alla Storia (vedi: flussi…) e allo stesso tempo per immergermi nella realtà del Paese che mi avvolgeva. Mentre gli argomenti sviluppati nelle 10 lezioni sono frutto di un lavoro e di una riflessione seri, le percezioni rimangono esclusivamente soggettive. Non essendosi trattato di una lunga permanenza quelle percezioni non pretendono di essere un insegnamento per nessuno. Ce n’è una in particolare che mi sembra di particolare interesse e riguarda i giovani.

I giovani vietnamiti sono tanti e la loro presenza riempie lo scenario umano e sociale dei luoghi visitati, al punto che sembra che il Vietnam sia fatto di soli giovani. Questi tanti giovani si impongono per il loro entusiasmo e perché si percepisce come sentano il loro impegno qualcosa di importante e decisivo per la loro stessa vita: e questo vale per qualsiasi attività svolgano, tassisti, impiegati negli hotel o nei ristoranti, venditori, studenti, guide, farmacisti. Non c’è senso di stanchezza nelle loro lunghe giornate, ma sempre la luce nei loro occhi; avendo visitato altri paesi di quell’area non è qualcosa di completamente nuovo (ad esempio una percezione simile l’ho colta in Thailandia e Corea), ma qui sembra che esista solo quell’approccio. Non credo sia legato alla religione, anche se questa può contribuire, ma alla comprensione delle opportunità che si trovano a vivere e che vengono a loro offerte.

Nient’altro. Ma non mi pare poco.